Nat.Commun.:COF基分离膜实现高效海水提锂

某些生物通道表现出显著的选择性,能够有效区分竞争性的阳离子。如果人工膜能够在区分竞争离子与Li+时达到类似的精确度,这将推动海水锂提取技术的可持续发展。青岛大学刘学丽、中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员高军等人通过仿生策略,将COF的物理结构设计与化学功能化结合,突破了传统膜材料在锂离子选择性分离中的瓶颈,为从海水和盐湖卤水中高效提取锂提供了新思路,并拓展了电渗析技术在资源回收中的应用潜力。相关研究成果以Randomly oriented covalent organic framework membrane for selective Li+ sieving from other ions为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。

该研究主要创新点有:

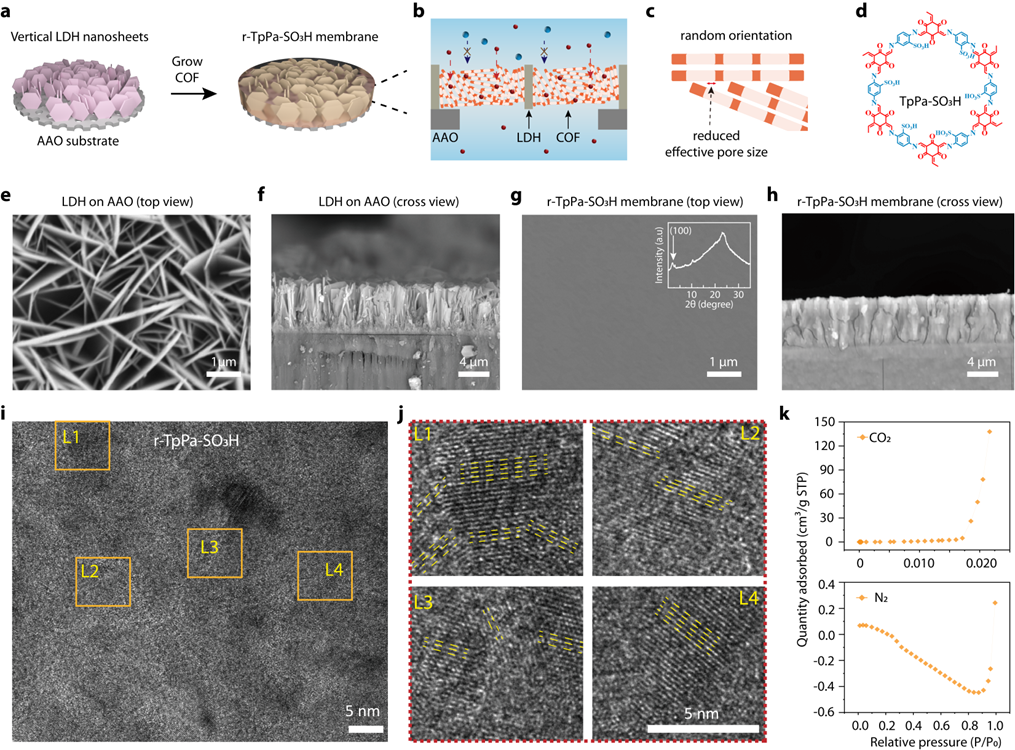

1. 随机取向的COF膜结构设计

通过垂直生长的层状双氢氧化物(LDH)纳米片模板,诱导COF以随机取向生长,形成高度扭曲的晶界和亚纳米级孔道(<0.32 nm)。这种结构迫使离子部分脱水进入孔道,并通过尺寸排阻效应选择性阻挡水合半径较大的Li⁺,同时允许较小的Na⁺和K⁺通过。

2. 磺酸基团的化学选择性作用

COF骨架中引入的磺酸(–SO₃H)功能基团通过密度泛函理论(DFT)计算证实,优先与Na⁺和K⁺结合(结合能分别为-0.81 eV和-0.77 eV),显著弱于Li⁺(-0.56 eV)。这种化学相互作用进一步促进Na⁺和K⁺的传输,同时抑制Li⁺的迁移。

3. 尺寸筛选与化学结合的协同机制

结合尺寸排阻(物理筛分)和功能基团的化学选择性,实现了对K⁺/Li⁺和Na⁺/Li⁺的超极限选择性(超出检测限),远超传统人工膜的选择性(通常为几个到数百倍)。这种协同效应模拟了生物离子通道的高效选择性。

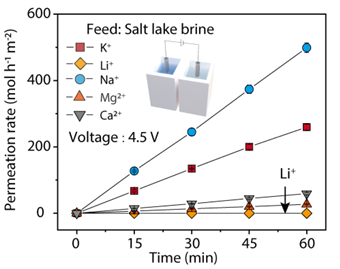

4. 电渗析驱动的多价离子分离

在电场驱动下,膜对Na⁺和K⁺的通量提升超过一个数量级(如3 V电压下K⁺通量达10.01 mol·h⁻¹·m⁻²)。同时,特定电压(4.5 V)下可实现Mg²⁺和Ca²⁺的选择性传输(利用其高电荷迁移率),而Li⁺仍被完全阻挡,首次通过单一膜实现从复杂盐湖卤水中高效分离Li⁺。

5. 面向实际应用的普适性与稳定性

膜在海水(含多离子竞争环境)和盐湖卤水中均表现出稳定的Li⁺选择性,并通过连续120小时测试验证了长期性能稳定性。此外,通过调节LDH模板厚度(6–8 μm)可优化通量与选择性的平衡,为规模化应用提供可能。

图1:随机取向COF基分离膜的制备与表征

图2:电渗析实现竞争离子的高通量传输及锂离子的完全截留

文章评论(0)